寺伝では慶長末期(1613頃)に本堂が火災で焼失し、当時の有力檀徒であった森庄兵衛氏が中心となり本堂を再建したので、森が立てた寺であるとし、この時より寺号を森立寺と改めたといわれています。十一世 典亮和上は、享保から宝暦(1716-1764)にかけて法流の開祖として寺門の興隆に活躍した。明治期に入ると、二十五世 定欣和上が寺院内外の整備を行い、続いて三十二世 定吽和上も本堂改築の念を起し、昭和16年(1941)着工。昭和18年(1943)現本堂を完成させました。その後三十五世 定完和上は平成7年興数大師850年御遠忌記念事業で葺き替え天水桶・本堂前を整備し、続いて正面建具、階段を改築しました。

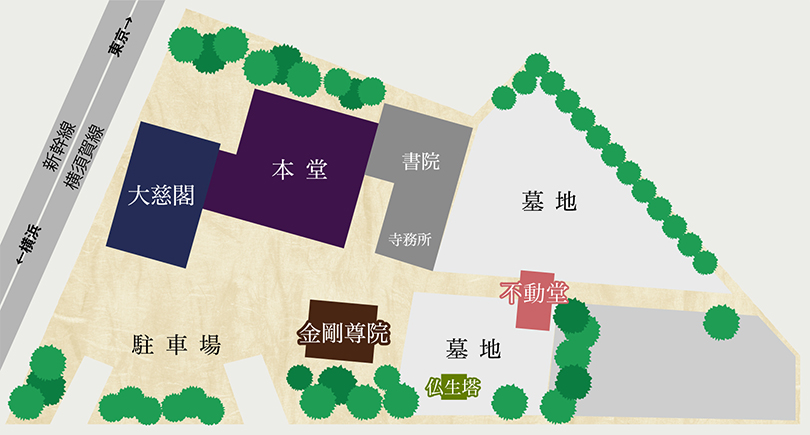

庚申様の信仰は古く推古天皇の御代、聖徳太子が佛の所説に基づき「大青面金剛明王垂化記」を記述されたことにはじまります。当院ご本尊の大青面金剛尊は、昔から多くの御信者により「沼部の庚申さま」として近郷近在に知れわたっていましたが、安政2年(1855)の江戸大地震によって御堂が倒潰したり、大正12年の大地震や、太平洋戦争によって講中の大半が四散しました。その間庚申様は本堂の一室に安置されていましたが、昭和27年旧来の御信者の力により、庚申講が発展し、昭和41年5月待望の庚申堂が建立されました。そして昭和56年には密蔵院庚申堂から金剛尊院へと寺格が上がり現在に至っています。

弘法大師御生誕1250年を記念して平成30年3月28日建立されました。御本尊は「桜不動三尊」で大仏師松本明慶師作です。「桜」のいわれは、当寺境内の古木しだれ桜の切り株を彫って頂いた事によります。建立趣意は、多くの人々を迷いの世界から悟りの世界へ導くと共にそれぞれの願いをかなえて頂くためです。またお不動様をまじえての語らいの場として休憩所ともなっています。

もとは観音堂と呼ばれ現寺院より約二百メートルの離れた場所にあり、七体の観音像が安置されていましたが、多摩川の洪水によって観音像が流されたのをきっかけに境内に移されました。現在の大慈閣は宗祖弘法大師1150年の御遠忌を記念して昭和59年に新しく建立されたものです。